Angelo Macchia, Dimensioni trans-individuali della creazione di inconscio (serata scientifica, 14 ottobre 2021). Report di Barbara Bonacina

- Dettagli

- Categoria: Report eventi scientifici

“Una rosa è bella in sé, non deve misurarsi con un ideale di bellezza in quanto è la bellezza.” (Macchia, 2020), ci dice Angelo Macchia quasi al termine del suo intervento, frase che rende molto bene anche l’atmosfera di questa serata di condivisione di pensieri ed emozioni che ci ha fatto commuovere (cŭm movēre) e interrogare sul nostro modo di essere analisti, tanto da restare per alcuni minuti in silenzio alla fine della sua esposizione.

Nel suo testo, così denso e sofisticato, e al tempo stesso così chiaro ed emozionante, Macchia sottolinea l’emergere di una sensibilità che sempre più va verso un “transito da una psicoanalisi dei contenuti a una psicoanalisi dei contenitori” (cit.), luogo di trasformazione dinamica in cui progressivamente si renda possibile la costruzione dell’inconscio. A tale proposito viene suggerito l’uso della parola “inconsciare”, da privilegiare a quello di inconscio, proprio a sottolineare “l’idea di un processo in cui l’inconscio non è dato né svelabile, ma viene costruito, creato (cit.)”. Motore di questo processo conoscitivo secondo Bion sono le emozioni, emozioni che riportano al profondo legame mente corpo, ad un’idea di movimento (ex-moveo), a un andare verso che scuote e trasforma. “L’emozione è l’essenza del pensare e non c’è pensiero senza emozione (cit.)”.

Diventa centrale la dimensione somatica, la comunicazione emozionale tra analista e paziente che passa attraverso il corpo e che ricompone la cartesiana scissione tra parola ed emozione. Emozioni e linguaggio sono inscindibilmente legati in un processo dinamico di creazione reciproca. Bion parla, non a caso, di linguaggio dell’Effettività, termine mutuato dal poeta Keats, per descrivere l’interazione emotiva tra analista e analizzando, che continuamente tiene vivo un movimento di emozioni alla ricerca di pensabilità e di trasformazione. Se il linguaggio comune si basa sulle rappresentazioni degli oggetti, quello dell’Effettività è “il linguaggio delle emozioni prima che siano rappresentate come concetti o idee (cit.)”. La complementarità di questi due linguaggi definisce il campo analitico, così come la necessaria oscillazione tra differenti piani, tra il piano intrapsichico e quello intersoggettivo, tra il piano affettivo e quello cognitivo, tra il reale e il simbolico, in una continua tensione trasformativa che unisce in sé una dimensione ermeneutica e una dimensione relazionale.

La conoscenza, infatti, non può che inscriversi all’interno di una relazione tra paziente e analista che va oltre la comunicazione tra inconsci, per fare esperienza dell’essere attraversati e del lasciarsi modificare, per contattare tutto ciò che resta ineffabile, non dicibile. È a questo che Angelo Macchia si riferisce con l’uso del termine dimensione trans-individuale, un processo di conoscenza e di trasformazione in cui diventa centrale l’esperienza di essere e sentire con l’altro, di trovare un unisono in cui si possa essere “uno con l’altro”, in una sorta di fusione. Questa fusione viene espressa dall’autore con la bellissima immagine del respirare, laddove il respiro diviene metafora di un continuo movimento di scambio tra interno ed esterno, di un ritmo che si crea nella coppia analitica. In questo respirare insieme, azione e pensiero sono complementari e il gesto, l’agiren, costituisce non soltanto un evento psichico dotato di un potenziale rappresentativo della qualità che lega soggetto e oggetto, ma anche ciò che genera una qualità emotiva che porta a un lavoro di elaborazione e di trasformazione all’interno della relazione.

La conoscenza è essa stessa un’azione, si costruisce insieme nel continuo movimento, nell’andare verso che anima la coppia analitica e produce trasformazioni. Non a caso Cimatti sottolinea, nel suo lavoro “Perché l’essere umano non può essere come un lombrico” (Cimatti, 2015), quanto l’essere umano non possa prescindere sin dall’inizio di pensare con l’altro, essendo la sua intelligenza trans-individuale. È infatti, attraverso la presenza della madre e alla sua capacità di rêverie che il bambino diventa capace di pensare, di passare da una dimensione protomentale a una dimensione di pensabilità delle proprie emozioni, di creare la barriera di contatto tra conscio e inconscio, per mezzo dell’uso della funzione α. Con l’insorgere di tale funzione, che permette di digerire e trasformare gli elementi β, rendendoli pensabili, inevitabilmente alcuni contenuti resteranno non pensabili, una sorta di scarti o resti non assimilabili. Tali contenuti non pensabili sono differenti dall’originaria incapacità di pensare dell’infante; se quest’ultima era ascrivibile a una mancanza di strumenti atti a pensare, propria dell’iniziale epoca di vita, i resti non pensabili successivi all’insorgenza della funzione α sono un prodotto dell’attività stessa del pensiero. Tali residui impensabili (tracce mute dell’ineffabilità) sono il punto di partenza per il verificarsi di trasformazioni all’interno dello spazio analitico. “La riproposizione di tali detriti somatopsichici all’interno della relazione analitica costituisce una opportunità potenziale per la loro trasformazione in elementi impiegati per sognare e dunque finalmente passibili di entrare a far parte dell’inconscio. Solo ciò che è stato sognato può diventare inconscio (cit.)”. Così, all’interno dello spazio analitico, paziente e analista nel loro sognare insieme, nel loro essere all’unisono, uno con l’altro nella verità emotiva (in perenne divenire), possono creare inconscio, fare esperienza di una risonanza in O. Tale esperienza non può che esistere nella dimensione dell’ineffabile, nella quale l’unico strumento di conoscenza è rappresentato dall’intuizione, e la comunicazione passa per canali preriflessivi, avendo al suo centro i sensi e il corpo. Per far sì che ciò abbia luogo è necessario che sia attivo nell’analista un particolare assetto inconscio che lo porti a “diventare quegli aspetti di se stesso che corrispondono a quelli dell’analizzato (cit.)”, nonché la capacità di tollerare ciò che non può essere del tutto compreso.

La dimensione ineffabile del processo analitico risiede precisamente nella consapevolezza della presenza di uno scarto, di qualcosa che non può essere espresso e comunicato, di contenuti che resteranno conosciuti, ma non pensati, ma che comunque fanno parte del processo di crescita della personalità. Potere accedere a tale dimensione prevede che l’analista sia disposto a “respirare” con il paziente, a lasciarsi attraversare, a essere all’unisono, per poter “cum-prendere su di sé il peso di un processo comune di crescita e sviluppo (cit.).”

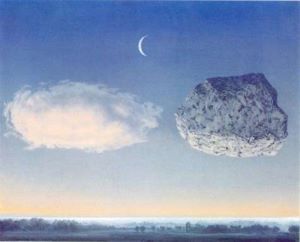

Non sembra casuale che gli interventi che hanno fatto da commento al lavoro di Macchia siano accomunati da un sentire comune, da un muoversi insieme in questa dimensione dell’ineffabile in una navigazione condivisa, come poeticamente descritto dalla discussant Daniela Cinelli. Quest’ultima riprende i punti principali del lavoro di Macchia (il dinamismo della costruzione dell’inconscio, la centralità della relazione nel divenire individui, il linguaggio dell’Effettività come strumento di conoscenza), dando un particolare risalto alla bellezza dell’incompiutezza, che rende possibile l’apertura di nuovi orizzonti trasformativi, e alla qualità artistica della psicoanalisi. Cinelli, infatti, cita Pontalis che definì sogni, poesia e analisi le scienze esatte, dove la parola esattezza sta a significare “ricerca della verità emotiva dell’esperienza del paziente” (Pontalis, 2000). Il riferimento a risonanze tra arte e psicoanalisi viene ripreso anche da più persone nel corso della discussione, nel sottolineare quanto la psicoanalisi sia un ibrido tra il linguaggio della scienza e il linguaggio dell’arte. Viene altresì evidenziato quanto si possa imparare dagli artisti, capaci di oscillare in una consapevolezza emotiva e sensoriale, piuttosto che conoscitiva, all’interno di un linguaggio meno definitorio e maggiormente in contatto con le emozioni. Ci si interroga su quali strumenti utilizzare per potere regolare l’intensità luminosa, il nostro bisogno di comprendere a discapito della possibilità di lasciarci attraversare dalle emozioni del paziente.

Galleggiano nell’aria pensieri ed emozioni condivisi in un respiro comune, ma il tempo si è esaurito ed è ora di congedarsi. Ed è un po’ come a teatro, il sipario cala, cessano le parole, per un attimo c’è un silenzio assoluto, un silenzio che raccoglie un essere all’unisono, dove il capire resta in sfumatura per lasciare il posto all’ineffabile, a ciò che nella sua inafferrabilità ci avvolge e ci fa essere.

Riferimenti bibliografici

Cimatti F. (2015), Perché l’essere umano non può essere come un lombrico. In Noema, 6-1

Macchia A. (2020), Tracce mute. Sull’ineffabile della relazione analitica. Ed. FrancoAngeli, Roma

Pontalis J. B. (2000), Tra il sogno e il dolore. Ed Borla, Roma.